|

|

|

|

|

| |

|

|

| 梯田 |

長久以來,中國學者為哈尼族所勾勒的民族圖像為:哈尼族原先是北方以遊牧為生的羌族部落,在歷史發展中,不斷由北向南遷徒,爾後在中國西南與南方原住民族(通常指傣族)有文化接觸而習得稻作技術,繼而往高山半山區發展,因適應當地氣候環境,開發出壯麗的梯田文化。

| 哈尼梯田相關研究資料:王清華,〈哈尼族的梯田文化〉,《民族調查研究》,1988年第1-2期;王清華,〈雲南亞熱帶山區哈尼族的梯田文化〉,《農業考古》,1991年第3期;王清華,《梯田文化論-哈尼族生態農業》,1999,昆明:雲南大學出版社;毛佑全,〈哈尼族梯田文化論〉,《農業考古》,1991年第3期;王爾松,〈哈尼族梯田文化與現代化建設〉,《中國哈尼學》第二輯,2002,北京:民族出版社;白玉寶,〈論哈尼族梯田稻作的生態機制〉,《思想戰線》,1994年第4期;李子賢,〈紅河流域哈尼族神話與梯田稻作文化〉,《思想戰線》,1996年第3期;李少軍,哈尼梯田景觀的哲學解讀,《中國哈尼學》第二輯,2002,北京:民族出版社;李期博主編,《哈尼族梯田文化論集》,1999,昆明:雲南民族出版社;黃紹文,〈淺談元陽縣梯田文化旅游資源的特色與開發策略〉,《中國哈尼學》第二輯,2002,北京:民族出版社;陳丁昆,〈漫話哈尼族的梯田文化〉,《中國典籍與文化》,1996年第1期;劉體操、張玉勝,《哈尼梯田文化》,1996,北京:中國民族攝影藝術出版社。 |

這一套主流論述的認識論基礎是混雜著生態適應觀點的社會進化模式,儘管社會進化未嘗不是一種合理的解釋歷史與文化的思考觀點,但當這種思考方式已經取得某種學術霸權時,難免就限制住其他可能的解釋方式。再者,每個民族有其特殊的文化、歷史發展過程,以及獨特的社會脈絡,只用一種普世皆同的解釋模式來解讀,難免忽略掉民族特殊性。

近年來,研究哈尼族的學者漸多,累積的資料也足以引發其他可能的思考方式。關於哈尼族族源的問題,已有人提出不同的看法,儘管其論點仍備受質疑,但也開創了另一種思考空間。

土著說

哈尼族是以雲南紅河流域哈尼先民為主體,吸收這一地區彝族、白族、瑤族的部份先民,以及從四川、南京一帶遷移而來的漢族與其他少數民族,在漫長歲月裡經過無數次的融合,逐漸形成的一個支系眾多的民族。

| “土著說”主要為孫官生(1990,1991)的論點。 |

二元文化融合說

哈尼族是由青康藏高原南下的北方游牧部落,與由雲南高原北上的南方夷越稻作民族所融合而成的新型稻作農耕民族。

東來說

哈尼族源於中原漢族。從現今部份哈尼族的家譜中去溯源,發現祖源可以追溯到南京應天府柳樹灣,或山西、河南、江西、湖南、貴州等地。

| 上述土著說、二元融合說、東來說的分類方式,引用自雷兵(2002:4-7)。 |

學界主流的“北來說”(或稱為“南遷說”)是以一個南下的遷徒民族,在歷史過程中分散在廣大地理區域, 必然性地會形成許多風俗、 語言歧異的不同支系,

以此 解釋

|

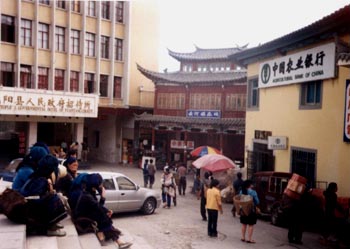

元陽縣政府著力發展民族觀光, 圖中的漢式樓閣建築

成為代表民族風味的圖騰 |

哈尼族內部眾多的分支支系。 新興的土著說與二元文化融合說則是以混雜非單一族源來解釋此一現象。新興的觀點已不再將 「族群」這類群體視為鐵板一塊,亙古不變,而暗示族群的可變性。

面對哈尼族群內部眾多的支系與文化異質性,或許,在1950年代民族識別運動時所宣稱的「中華人民共和國成立後,根據本民族的共同願望,以人數最多的自稱“哈尼”作為民族的總稱」,才是現今所謂的「哈尼族」的真正起源神話。

|

| |

| |

|

哈尼梯田相關研究資料:王清華,〈哈尼族的梯田文化〉,《民族調查研究》,1988年第1-2期;王清華,〈雲南亞熱帶山區哈尼族的梯田文化〉,《農業考古》,1991年第3期;王清華,《梯田文化論-哈尼族生態農業》,1999,昆明:雲南大學出版社;毛佑全,〈哈尼族梯田文化論〉,《農業考古》,1991年第3期;王爾松,〈哈尼族梯田文化與現代化建設〉,《中國哈尼學》第二輯,2002,北京:民族出版社;白玉寶,〈論哈尼族梯田稻作的生態機制〉,《思想戰線》,1994年第4期;李子賢,〈紅河流域哈尼族神話與梯田稻作文化〉,《思想戰線》,1996年第3期;李少軍,哈尼梯田景觀的哲學解讀,《中國哈尼學》第二輯,2002,北京:民族出版社;李期博主編,《哈尼族梯田文化論集》,1999,昆明:雲南民族出版社;黃紹文,〈淺談元陽縣梯田文化旅游資源的特色與開發策略〉,《中國哈尼學》第二輯,2002,北京:民族出版社;陳丁昆,〈漫話哈尼族的梯田文化〉,《中國典籍與文化》,1996年第1期;劉體操、張玉勝,《哈尼梯田文化》,1996,北京:中國民族攝影藝術出版社。 |

|

“土著說”主要為孫官生(1990,1991)的論點。 |

|

“二元融合說”主要為史軍超(1991)的觀點。 |

|

上述土著說、二元融合說、東來說的分類方式,引用自雷兵(2002:4-7)。 |

|

| |

|

| |

| |